2025年3月7日(金)

見沼田んぼの動植物ガイド ~ファミリーで楽しむ生き物観察と農業体験~

見沼田んぼの動植物ガイド

~ファミリーで楽しむ生き物観察と農業体験~

埼玉県に広がる「見沼田んぼ」は、都市近郊とは思えないほど豊かな自然が残るエリアです。

水田や用水路、雑木林が点在し、哺乳類、鳥類(猛禽類含む)、爬虫類・両生類、魚類、植物、

昆虫(水生・陸生)、甲殻類など多様な生きものたちが生息しています。

家族で農業体験をしながら、四季折々の生きものたちに出会える見沼田んぼで、親子で自然を楽しんでみませんか?

見沼田んぼにある美園ファーマーズ倶楽部。都市近郊とは思えない自然の宝庫です。

見沼田んぼの哺乳類

見沼田んぼには、タヌキやホンドギツネなどの哺乳類がひっそり暮らしています。

早朝や夜間に姿を現すことが多く、田んぼや林の周辺で見られるこれらの動物は、

自然観察の醍醐味の一つです。

タヌキ(ニホンタヌキ)

特徴: ずんぐりした体型と黒いマスク模様が特徴。雑食性で、果物や小動物、ゴミまで食べます。

見られる時期・場所: 年間通して見られ、夕方から早朝に田んぼ周辺で活動。

豆知識: 昔話「ぶんぶく茶釜」に登場するおなじみの動物です。

見沼田んぼのあちこちで生息しています。

ホンドギツネ(アカギツネ)

特徴: 全身オレンジ色の美しい毛並みとふさふさの尻尾が特徴。

見られる時期・場所: 夜行性で、夕暮れ時や明け方に田んぼや草むらで見かけられます。

豆知識: 昔話でも化け狐として語られることがあり、その美しさは一見の価値ありです。

日中は滅多に見れませんが、見沼田んぼにも生息しています。

見沼田んぼの鳥類

水辺の生き物が豊富な見沼田んぼには、多くの水鳥や小鳥が飛来します。

さらに、田んぼや林には猛禽類(肉食の鳥)も生息しており、双眼鏡を持ってじっくり観察すると、

空高く舞うオオタカなどの猛禽類も見られるかもしれません。

サギ(アオサギ・ダイサギなど)

特徴: 細長い足とくちばしを持ち、田んぼや川辺で魚やカエルを狙います。

見られる時期・場所: 一年中、水辺の用水路や池の浅瀬で観察可能。

豆知識: そのじっとした待機姿は、「だるまさん」が転んだかのようで、子どもたちに大人気です。

アオサギ。田んぼで獲物を狙い、じっと待っています。

カルガモ

特徴: 丸みを帯びた体と黄色い嘴が特徴。親子で水面を優雅に泳ぎます。

見られる時期・場所: 一年中見られますが、特に初夏に親子の姿が目立ちます。

豆知識: 親子の行進は、まるで小さなパレードのようで、数えて楽しむのに最適です。

カルガモの親子が見沼田んぼにはたくさんいます。

カワセミ

特徴: 美しい青い羽とオレンジのお腹が特徴の小型の鳥。

見られる時期・場所: 年中水辺に現れ、特に朝の静かな時間帯に観察されます。

豆知識: 水面に飛び込む瞬間は、宝石が輝くような一瞬です。

カワセミが見れたらラッキーです!

オオタカ

特徴: オオタカなどの猛禽類は、鋭い視力と素早い動きで空高く飛び、獲物を狙います。

見られる時期・場所: 特に秋口や冬の早朝、広い空を背景にそのシルエットが浮かび上がります。

豆知識: 猛禽類の存在は、豊かな生態系の証拠。見沼田んぼでは、自然の中で力強く飛翔する姿が見られるかもしれません。

見沼田んぼでも個体が確認されているオオタカ。

見沼田んぼの爬虫類・両生類

田んぼには、水辺を彩るカエルやトカゲ、ヘビなども数多く生息しています。

これらは小さな生きものながら、昆虫を食べたり、逆に害虫駆除に一役買ったりする大切な存在です。

ニホンアマガエル

特徴: 体長2~3cmの小さなカエルで、鮮やかな黄緑色が特徴。

見られる時期・場所: 春から夏にかけ、特に梅雨時に田んぼやその周辺で鳴きながら活動。

豆知識: 指先の吸盤で葉の裏にしっかりくっつく様子は、まるで忍者のようです。

アマガエル。稲の葉にとまる小さなカエルです。

トウキョウダルマガエル

特徴: 体長6~8cmほどの中型カエル。黄緑色に黒い模様があり、力強いジャンプが特徴。

見られる時期・場所: 初夏~夏にかけて水路や池の縁などで観察。

豆知識: 丸い体型が達磨に似ているため「ダルマガエル」と呼ばれ、鳴き声もユーモラスです。

トウキョウダルマガエル。水面から顔を出すユニークな姿。

ニホンカナヘビ

特徴: 細長い体に茶色い鱗を持つ、トカゲの仲間。手足があるため、見た目はヘビに似ていますが、昆虫やクモを捕食。

見られる時期・場所: 春~秋に、田んぼのあぜや草むらで日向ぼっこしている姿が見られます。

豆知識: 尾を自切して逃げる習性があり、切れた尾は再生するため、決して触らず静かに観察しましょう。

カナへビは見沼田んぼのあちこちで姿が見られます。

見沼田んぼの魚類

田んぼや用水路には、小さな淡水魚が多数泳いでおり、田んぼの生態系を支える大切な存在です。

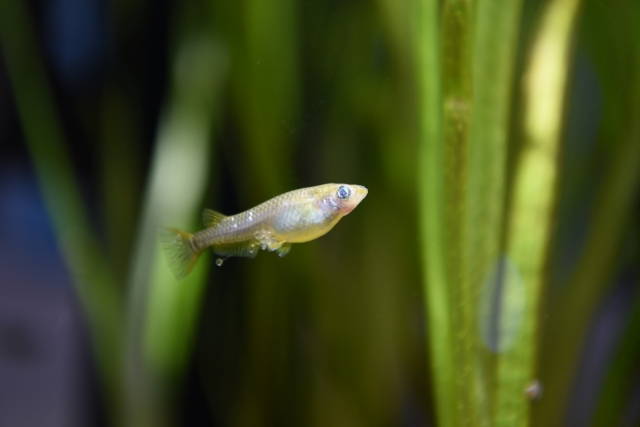

メダカ

特徴: 3~4cmほどの小さな淡水魚で、半透明の体とキラキラ光る瞳が特徴。

見られる時期・場所: 春から夏にかけ、用水路や浅瀬で活発に泳ぎます。

豆知識: 学校の理科実験でも利用され、宇宙実験にも参加したという意外な一面があります。

水面近くを泳ぐメダカ。見沼田んぼではその数がかなり減少しています。

ドジョウ

特徴: 細長いウナギのような体形で、泥の中に潜む淡水魚です。

見られる時期・場所: 暖かい季節に夜行性として活動。水抜き時などに泥から顔を出すことがあります。

豆知識: 童謡「どじょうがでてきてこんにちは♪」で親しまれており、そのぬるぬるした感触も特徴です。

泥の中から現れるドジョウ。挨拶しているような印象です。

ナマズ

特徴: 大きな頭と長いヒゲを持つ淡水魚。成魚は50cm以上になることもあります。

見られる時期・場所: 梅雨から夏にかけ、夕方以降の活動が目立ちます。

豆知識: 「ナマズが暴れると地震が起きる」という伝説もありますが、実際は穏やかな性格です。

用水路にいる大きなナマズ。特徴的なヒゲが目を引きます。

見沼田んぼの植物

見沼田んぼでは、主に稲をはじめとした水田作物や、水辺に適したヨシ・ガマなどが、

生き物たちの住処やエサとなり、美しい風景を創出しています。

イネ(稲)

特徴: お米の原料となる稲。苗の明るい緑色から、夏の青々とした姿、秋の黄金色の穂が魅力です。

見られる時期・場所: 田植えは5月頃、成長期は夏、稲刈りは9~10月頃。

豆知識: 自分で植えた苗が大きく育つ過程は、食べ物への感謝の気持ちを育む大切な体験です。

青々と育つ夏の稲。秋には黄金色の穂が美しく輝きます。

ヨシ

特徴: 背丈2~3mに達する多年草で、水辺に群生。夏は青々、秋はふわふわとした穂をつけます。

見られる時期・場所: 用水路沿いや池のほとりで一年中観察可能。

豆知識: 屋根材や笛のリードとして利用されるなど、昔から人々の暮らしに役立ってきました。

水辺に生えるヨシの群落。秋になると美しい黄金色に染まります。

ガマ

特徴: 細長い葉と茶色い棒状の穂を持つ多年草。夏は花穂が見られ、秋には綿毛状の種が飛び散ります。

見られる時期・場所: 用水路や沼地の浅瀬に群生し、初夏から秋にかけてその姿が楽しめます。

豆知識: 見た目が「とうもろこし」や「ソーセージ」に似ており、子どもたちに大人気です。

ガマの穂。茶色い部分は綿毛の集合体です。

見沼田んぼの昆虫(森林・草地)

見沼田んぼ周辺の雑木林や草地では、夏になるとカブトムシ、クワガタムシ、チョウ、バッタなどが観察できます。

これらの昆虫は、自然の中での小さなドラマを感じさせ、子どもたちの好奇心をくすぐります。

カブトムシ

特徴: オスは大きな角を持ち、夜行性で樹液の出る木に集まります。

活動時期・場所: 6月下旬~8月。夜間に樹液の出る木の周辺で活動。

豆知識: オス同士は角で戦い、体重の数十倍の力を発揮することもあります。

見沼田んぼ地域の雑木林に生息しています。

クワガタムシ

特徴: ノコギリ状の大あごが特徴。夜間に樹液を巡って活動します。

活動時期・場所: 6月~8月。樹液が出る木の周辺でよく観察されます。

豆知識: 種によって大きさやあごの形状が異なり、オスとメスで違った魅力があります。

クワガタムシは昼間は落ち葉の影や朽木の中に潜んでいます。

チョウ

特徴: 鮮やかな翅を持ち、飛行中に色とりどりの姿を見せます。

活動時期・場所: 春から秋。種類によって、モンシロ、キアゲハ、ナミアゲハ、キタテハなど。

豆知識: 飛んでいると、まるで小さな宝石が舞っているかのようです。

春になると蝶々がいっぱい。

バッタ

特徴: 大きな体と力強いジャンプが魅力。

活動時期・場所: 7月~10月。草むらや田んぼのあぜ道で活発に動きます。

豆知識: オンブバッタはオスがメスの背中に乗るというユニークな習性があります。

バッタ。草むらで元気に跳ね回る姿。

見沼田んぼの水生昆虫

見沼田んぼの水辺には、流線型の体を持つゲンゴロウや、タガメの個体が確認されています。タガメは過去に1度個体が確認されていますが、現在は不明です。

運が良ければミズカマキリも見れるかも。そして水面を滑るアメンボなどが生息しています。

それぞれが独自の生態を持ち、子どもたちの好奇心をくすぐります。

ハイイロゲンゴロウ

特徴: 丸い甲羅と細長い体、後脚の泳ぐための毛が特徴。

活動時期・場所: 5月~9月。水田や池の流れが緩やかな場所に生息。

観察のコツ: 用水路や池で網を使って探すと、幼虫や成虫が見つかることがあります。

豆知識: 水中の「カブトムシ」とも呼ばれ、飛び上がって水面に現れることもあります。

水中を泳ぐゲンゴロウ。透き通った水面が背景です。

タガメ

特徴: 体長約7cmの大型水生カメムシ。オスはメスに卵を背負い、捕食者から守ります。見沼田んぼで現在も個体がいるかは不明ですが、2021年に見沼田んぼでも個体が確認され話題になりました。農薬を使っていない地域であることや生活排水がないことが生息に大きく関わります。

活動時期・場所: 6月~9月。水田や池、用水路に棲み、冬は水底で越冬。

観察のコツ: 農薬を使っていない水域や、豊かな植生のある場所を根気よく探しましょう。

豆知識: 絶滅危惧種に指定され、その生態は各地域でも話題になっています。

タガメ。水中でじっと獲物を狙うその姿は独特です。

ミズカマキリ

特徴: タガメほどではないですが、こちらも滅多に見ることができません。カマキリに似た外見で、前脚が鎌状に発達。

活動時期・場所: 5月~9月。田んぼの用水路や池の水草の間で見られます。

観察のコツ: ゆっくりと水面近くを探ると、カモフラージュしたミズカマキリを発見できるかもしれません。

豆知識: 体の後ろ側に泳ぐための毛があり、尾先で水面から空気を取り入れます。

ミズカマキリ。水草に紛れて獲物を狙う姿。

アメンボ

特徴: 長い脚と軽い体で水面を滑るように移動する小さな昆虫。

活動時期・場所: 4月~10月。日当たりの良い水面や池の浅瀬に多数見られます。

観察のコツ: 晴天時に水面をじっくり観察すると、グループで滑るアメンボの姿が見つかります。

豆知識: 昔の童謡「アメンボ赤いなあいうえお」にも登場する、人気の水上の妖精です。

田んぼや用水路のあちこちにいます。

見沼田んぼの甲殻類

見沼田んぼの水辺には、ザリガニやサワガニなどの甲殻類が生息しています。

ザリガニは在来種と外来種が混在し、子どもたちに大人気の捕獲対象です。

ザリガニ(アメリカザリガニ)

特徴: 濃い赤色の体と大きなハサミが特徴。雑食性で、様々な水生生物を捕食します。

活動時期・場所: 通年生息、夏から秋にかけて繁殖。用水路や池でよく観察されます。

観察のコツ: 肉片を結んだヒモや仕掛け網を使うと捕獲しやすいです。

豆知識: 外来種としての問題も指摘され、保全上注意が必要です。

アメリカザリガニ。大きなハサミが特徴です。

サワガニ

特徴: 在来の淡水カニで、紫がかった茶色の体が特徴。

活動時期・場所: 通年生息、特に梅雨~夏にかけて活発に動きます。見沼田んぼに流れる川でも個体が確認されています。

観察のコツ: 水が澄んだ小川や水路の石の下をそっと観察すると発見できることがあります。

豆知識: 陸上でも一定期間生活可能なため、急な水切れにも耐性があります。

見沼田んぼの用水路や川にごく少数生息しています。

家族で楽しむ見沼田んぼのポイント

見沼田んぼを訪れる際は、ただ見るだけでなく、家族みんなで自然と触れ合いながら楽しむ工夫をしましょう。

四季折々で変わる生き物たちの姿を探すことで、普段は気づかない小さな命のドラマに出会えます。

- 季節ごとの発見: 春夏秋冬、それぞれ違った生き物や植物が顔を出します。季節の変化を見つけよう!

- 生き物クイズラリー: 家族で探検しながら、生き物探しのクイズに挑戦。「この足跡は何だろう?」など、楽しく観察しましょう。

- 安全対策も忘れずに: 田んぼはぬかるみや水辺があるため、長靴や汚れてもいい服装で出かけ、子どもたちをしっかり見守りましょう。

- 農業体験とセットで: 田植えや稲刈り体験を通じ、食べ物がどのように育つかを学び、自然の大切さを実感しましょう。

見沼田んぼは都会の近くにありながら、豊かな生態系を誇る自然の宝庫です。

親子で生き物を探すうちに、普段見逃しがちな小さな命のドラマに出会えるでしょう。

季節ごとに変わる魅力を家族で心ゆくまで味わってください。